29.05.2020

Термин «мальформация Киари» является предпочтительным по сравнению с традиционным «мальформация Арнольда-Киари» в связи со значительно большим вкладом, внесенным Киари.

Мальформация Киари состоит из 4 типов аномалий заднего мозга, вероятно не связанных между собой. Большинство случаев приходится на типы 1 и 2 (см. табл. 6-5). На остальные варианты приходится крайне ограниченное количество случаев.

Табл. 6-5. Сравнительная характеристика 1-го и 2-го типов мальформации Киари (с изменениями)

Мальформация Киари 1-го типа

Т.н. первичная эктопия мозжечка. Это редкая аномалия, при которой имеется только каудальное смещение мозжечка с вклинением миндалин ниже БЗО (критерии см. МРТ ниже) и «удлинением миндалин типа затычки».

В отличие от 2-го типа продолговатый мозг не смещен каудально (некоторые авторы с этим не согласны), ствол мозга не вовлечен, нижние черепные нервы не удлиненны, верхние шейные нервы не имеют направления в сторону головы.

Может быть фиброз мягкой и арахноидальной оболочек вокруг ствола мозга и миндалин. Могут быть гидромиелия и сирингомиелия СМ. Некоторые случаи могут быть приобретенными, после люмбо-перитонеального шунтирования или множественных (травматичных) ЛП.

Эпидемиология

Средний возраст клинического проявления 41 год (пределы: 12-73 года). Наблюдается некоторое преобладание & (&:%=1,3:1).

Средняя продолжительность симптоматики определенно связанной с мальформацией Киари составляет 3,1 года (пределы: 1 мес – 20 лет). Если включить жалобы, которые носят неспецифический характер, напр.

, Г/Б, то этот срок составит 7,3 года. С наступлением эры МРТ эта задержка диагностики, возможно, станет меньше. Клинические проявления

У пациентов с мальформацией Киари могут быть любые или даже все из следующих симптомов:

1. сдавление ствола мозга на уровне БЗО 2. ГЦФ

3. сирингомиелия

- 4. разделение внутричерепного отдела от спинального с периодическими повышениями ВЧД

- Жалобы

Наиболее частой жалобой является боль (69%), особенно Г/Б, которая обычно ощущается в затылочной области (табл. 6-6).

Табл. 6-6. Жалобы при мальформации Киари 1-го типа (71 больной)

Г/Б часто вызывается разгибанием шеи и пробой Вальсальвы. Слабость также достаточно выражена, особенно при одностороннем пожимании руки. Может наблюдаться симптом Лермитта. Вовлечение нижних конечностей обычно проявляется двусторонней спастикой. Симптомы

См. табл. 6-7. Три основных группы симптомов:

1. синдром сдавления в БЗО (22%): атаксия, кортико-спинальные и чувствительные нарушения, мозжечковые симптомы, паралич нижних ЧМН. 37% больных имеют тяжелые Г/Б

2.

синдром центрального поражения СМ (65%): диссоциированные чувствительные нарушения (потеря болевой и температурной с сохраненной поверхностной и глубокой чувствительностью), иногда сегментарная слабость и признаки поражения длинных проводящих путей (сирингомиелический синдром). В 11% случаев наблюдается паралич нижних ЧМН

3. мозжечковый синдром (11%): атаксия туловища и конечностей, нистагм, дизартрия

Табл. 6-7. Симптомы при мальформации Киари 1-го типа (121 больной)

* в классическом случае: нистагм вниз при вертикальных движениях или ротаторный нистагм при горизонтальных движениях; также включает осциллопсию

* в классическом случае: нистагм вниз при вертикальных движениях или ротаторный нистагм при горизонтальных движениях; также включает осциллопсию

Направленный вниз нистагм считается характерным для этого заболевания. В 10% случаев неврологический статус пациентов без изменений с единственной жалобой на затылочную Г/Б. В некоторых случаях основной жалобой может быть спастика.

Естественное течение

Естественное течение точно неизвестно (имеется только 2 публикации на эту тему). Пациент может оставаться в стабильном состоянии в течение нескольких лет с периодическими ухудшениями. В некоторых случаях возможно спонтанное улучшение (оспаривается).

Диагностика

Обзорные краниограммы

При анализе 70 обзорных краниограмм изменения были обнаружены только в 36% случаев (в 26% случаев была базиллярная импрессия, в 7% — платибазия; по одному пациенту имели болезнь Пэджета и вогнутый скат). Из 60 спондилограмм патологические изменения были в 35% случаев (включая ассимиляцию атланта, расширение канала, сращения шейных позвонков, агенезию задней дуги атланта).

Диагностический метод выбора. На МРТ легко обнаружить большинство из выше указанных аномалий, включая вклинение миндалин, а также гидросирингомиелию, которая наблюдается в 20-30% случаев. Также видна вентральная компрессия ствола мозга, когда она имеется.

Положение миндалин мозжечка у 200 нормальных людей и 25 пациентов с мальформацией Киари 1-го типа приведено в табл. 6-8. Табл. 6-9 показывает изменения, которые возникают, если пределом нижнего положения миндалин считать 2, а не 3 мм.

Табл. 6-8. Расположение миндалин мозжечка от БЗО

* измерения относительно нижней части БЗО

* измерения относительно нижней части БЗО

Табл. 6-9. Критерии мальформации Киари 1-го типа

В отличие от выше приведенной информации в качестве нижней границы положения миндалин, пригодной для признания наличия мальформации Киари 1 го типа, часто указывают 5 мм.

Миелография

Ложно негативные результаты наблюдаются только в 6% случаев. КВ должно пройти вплоть до БЗО.

В связи с костными артефактами КТ имеет ограничения в визуализации области БЗО. Надежность исследования повышается при сочетании с интратекально введенным КВ (миелография). Находки: опущение миндалин и/или увеличение желудочков.

Лечение

Показания для хирургического лечения

Основываясь на том, что лучшие результаты наблюдаются в тех случаях, когда пациентов оперируют в течение первых 2 лет после появления симптомов, для симптоматических пациентов рекомендуется раннее хирургическое лечение.

Асимптоматичных пациентов можно наблюдать и оперировать позднее, когда у них появятся симптомы. Пациентов, имевших симптомы, не менявшиеся в течение ряда лет, также можно наблюдать.

Хирургическое лечение для них показано в случае ухудшения.

Хирургические методики

Наиболее частым видом операций является декомпрессия ЗЧЯ (подзатылочная краниоэктомия) с (или без) другими вмешательствами (обычно комбинируется с пластикой ТМО и шейной ламинэктомией С1 до С2 или С3.

Пациента кладут на живот с валиками под грудной клеткой. Голову фиксируют головодержателем Майфилда. Шею сгибают для увеличения промежутка между затылочной костью и задней дужкой С1. Плечи отводят вниз с помощью липкой ленты.

Одно бедро должно быть уложено на валик (мешочек с песком) на случай, если понадобится взять фрагмент широкой фасции для пластики. Разрез делают по средней линии от иниона до ∼ остистого отростка С5. Резецируют кость выше БЗО на ∼3 см вверх и ∼3 см в ширину. ТМО вскрывают Y-образным разрезом и иссекают верхний лоскут.

ВНИМАНИЕ:

при мальформации Киари поперечные синусы располагаются обычно очень низко (поэтому резекция затылочной кости должна быть небольшой, основной упор должен быть сделан на шейную ламинэктомию и резекцию краев БЗО для того, чтобы устранить компрессию миндалин; компрессия миндалин происходит не в ЗЧЯ).

Кроме того, избыточная резекция затылочной кости может привести к выбуханию полушарий мозжечка в образовавшийся дефект, что чревато дополнительными проблемами.

Произведите пластику ТМО надкостницей или фрагментом широкой фасции бедра, чтобы обеспечить достаточно места для миндалин и продолговатого мозга.

Некоторые хирурги также дополняют операцию тампонадой верхушки IV-го желудочка мышцей или тефлоном, дренированием сирингомиелитической кисты, если она имеется (фенестрация, обычно через место входа задних корешков, с/или без установкой стента или шунта), шунтированием IV-го желудочка, терминальной вентрикулостомией, вскрытием отверстия Мажанди, если оно закрыто).

Некоторые авторы настоятельно советуют не пытаться удалять спайки между миндалинами, чтобы избежать случайного повреждения жизненно важных структур, включая ЗНМА. Другие же рекомендуют осторожное разделение миндалин и даже их обработку биполярной коагуляцией с тем, чтобы уменьшить их объем.

Некоторые авторы рекомендуют производить трансоральную резекцию ската и зубовидного отростка в случае наличия вентральной компрессии ствола мозга, т.к.

они считают, что у этих пациентов может наступить ухудшение после того, как будет произведена только декомпрессия ЗЧЯ.

В связи с тем, что было показано, что возникающие при этом изменения являются обратимыми, представляется более целесообразным произвести это вмешательство в случае наступления ухудшения или прогрессирования базиллярной импрессии на МРТ после декомпрессии ЗЧЯ.

Оперативные находки

См. табл. 6-10. Вклинение миндалин имеется во всех случаях (по определению); наиболее часто они расположены на уровне С1 (62%). В 41% случаев имеются сращения между ТМО, арахноидальной оболочкой и миндалинами с закупоркой отверстий Люшка и Мажанди. В 40% случаев отделение миндалин происходит легко.

Табл. 6-10. Оперативные находки при мальформации Киари 1-го типа (71 пациент)

* сосудистые аномалии: ЗНМА была расширена или имела необычное расположение у 8 пациентов (ЗНМА часто спускается до нижнего края миндалин); большие дуральные венозные лакуны

* сосудистые аномалии: ЗНМА была расширена или имела необычное расположение у 8 пациентов (ЗНМА часто спускается до нижнего края миндалин); большие дуральные венозные лакуны

Хирургические осложнения

После подзатылочной краниоэктомии плюс ламинэктомии С1-3 у 71 пациента (с пластикой ТМО у 69 из них) у одного пациента через 36 ч после операции наступила смерть в результате апноэ во время сна.

Наиболее частым послеоперационным осложнением было угнетение дыхания (у 10 пациентов), обычно в течение 5 дней, чаще ночью. В связи с этим рекомендуется тщательное наблюдение за дыханием.

Другие риски операции: ликворея, вклинение полушарий мозжечка, сосудистые повреждения (ЗНМА и т.д.).

Результаты операций

Пациенты с жалобами на боль обычно хорошо реагируют на операцию. Предоперационная слабость обычно хуже поддается лечению, особенно если уже имеется атрофия мышц. Чувствительность может улучшиться, если задние столбы не поражены, и дефицит обусловлен вовлечением только спинно-таламических трактов.

Ротон считает, что основным эффектом операции является прекращение прогрессирования симптоматики.

Наиболее благоприятные результаты наблюдались у пациентов с мозжечковым синдромом (улучшение у 87% без последующего ухудшения). Факторы, которые коррелировали с плохими исходами: наличие атрофии, атаксия, сколиоз, продолжительность симптоматики более 2 лет.

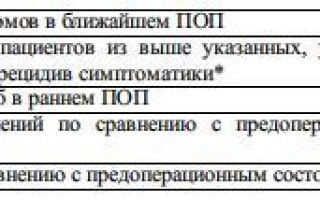

Табл. 6-11.

Отдаленные результаты (69 пациентов, средний срок наблюдения 4 года)

* у этих пациентов было ухудшение до предоперационного уровня (без дальнейшего ухудшения) в течение 2-3 лет после операции; рецидив наступил у 30% пациентов с синдромом компрессии в БЗО и у 21% пациентов с синдромом центрального поражения СМ

* у этих пациентов было ухудшение до предоперационного уровня (без дальнейшего ухудшения) в течение 2-3 лет после операции; рецидив наступил у 30% пациентов с синдромом компрессии в БЗО и у 21% пациентов с синдромом центрального поражения СМ

- Мальформация Киари 2-го типа

- Обычно сочетается с миеломенингоцеле (ММЦ) и реже с закрытым расщеплением дужек позвоноков (spina bifida ocсulta).

- Патофизиология

Вероятно не связана с фиксацией СМ сопутствующим ММЦ. Более вероятна первичная дисгенезия ствола мозга со множеством других аномалий развития.

Основные находки

Каудальная дислокация цервико-медуллярного сочленения, моста, IV-го желудочка и продолговатого мозга. Миндалины мозжечка расположены на уровне БЗО или ниже его. Вместо обычного изгиба цервико-медуллярного сочленения имеется его деформация в виде перегиба.

- Другие возможные находки:

- 1. клювовидный изгиб четверохолмной пластинки

- 2. отсутствие прозрачной перегородки с увеличенной межталамической спайкой: считается, что отсутствие прозрачной перегородки обусловлено некрозом с резорбцией в результате ГЦФ, а не врожденного отсутствия

- 3. слабо миелинизированные мозжечковые листи

- 4. ГЦФ: имеется в большинстве случаев

- 5. гетеротопия (патологическая дислокация)

- 6. гипоплазия фалькса

- 7. микрогирия

- 8. дегенерация ядер нижних ЧМН

9. костные аномалии: A. в области цервико-медуллярного сочленения B. ассимиляция атланта C. платибазия

D. базиллярная импрессия

- E. деформация Клиппеля-Фейля

- 10. гидромиелия

- 11. образование лакун в черепе

- Клинические проявления

Проявления связаны с дисфункцией ствола мозга и нижних ЧМН. Манифестация заболевания во взрослом возрасте наблюдается редко. Проявления у новорожденных существенно отличаются от проявлений у детей старшего возраста.

Новорожденные более склонны к развитию быстрого неврологического ухудшения со значительной дисфункцией ствола мозга в течение нескольких дней.

У более старших детей симптомы развиваются более постепенно и редко проявляются в столь тяжелом виде.

Находки:

1. затруднения глотания (нейрогенная дисфагия) (69%). Проявляется плохим кормлением, цианозом после кормления, назальной регургитацией, продолжительным временем кормления, скоплением слюны. Глоточный рефлекс часто понижен. Более тяжело выражены у новорожденных

2. припадки апноэ (58%): связаны с нарушенной стимуляцией дыхания. Чаще встречается у новорожденных

Лечение эктопии миндалин мозжечка

Мозжечковая миндалина — это специфическая часть мозга, визуально напоминающая по форме обычную миндалину.

Ее дислокация находится в глубине височной доли головного мозга, на латыни «доля» носит название Lobus temporalis. Каждое полушарие головного мозга обладает своей миндалиной.

Значение этих миндалин сложно переоценить, ведь они участвуют в формировании эмоций, являются составным элементом лимбической структуры.

У людей и многих видов животных именно данная часть головного мозга ответственна за вырабатывание позитивных и негативных эмоций – удовольствие, страх, гнев и другие.

Размер мозжечковой миндалины обладает прямой зависимостью относительно агрессивных действий. Данная часть мозга сексуально-диморфна.

К примеру, если мужчин был подвержен кастрации, то мозжечковые миндалины уменьшаются в размере на 30%.

Медиками было доказано, что многие психические заболевания связаны именно с нарушением нормальной функции мозжечковых миндалин. В частности, такие заболевания:

повышенная тревожность;аутизм;шизофрения;биполярное расстройство;различные фобии.

На самом деле миндалинами называют некоторое количество отдельно действующих ядер. Врачи их объединяют из-за того, что эти ядра находятся близко один к одному. Основными ядрами считаются:

базально латеральные ядра;медиально центральный комплекс;медиально корковый комплекс.

Базально латеральные ядра необходимы для формирования рефлекса опасения. Сигналы на ядра поступают от сенсорных структур. А вот медиально центральный комплекс является выходом базально латеральных ядер и необходим для формирования эмоционального возбуждения.

Еще недавно, врачи были уверены, что при заболевании Урбаха-Вите, у пациента отсутствует такая эмоция как страх. Известно, что у больных данной болезнью, миндалины мозжечка разрушены.

Но более современные исследования и опыты доказали, что таких пациентов все же можно напугать. Это возможно при помощи воздействия воздуха и большого количества углекислого газа, посредством ингаляции.

Однако соотношение газа к воздуху должно быть не менее 35%.

Данное миндалевидное тело отвечает за большое число различных обязанностей, к примеру:

Благодаря мозжечковым телам, человек способен быстро и надолго запоминать эмоциональные реакции на разного рода события. А так как миндалевидное тело является частью лимбической структуры, человек обладает возможностью бессознательного обучения. Данной особенностью отличаются некоторые типы животных.

Головной мозг имеет особое строение, по этой причине происшествия, значимые в плане выживания, фиксируются при помощи сильной эмоции. Ведь основная работа мозга — это забота о выживании. Соответственно, такая эмоция активизирует внутренней механизм, необходимый для того, чтоб человек не забыл данное событие. Данная информация занимает расположение в долговременной памяти.

Бессознательное обучение может управлять формированием условных рефлексов. Данное обучение выполняется автоматически и на бессознательном уровне.

Так как человеческие рефлексы располагаются в мозговых частях, которые не зависят от мышления, их сложно рационализировать. При исполнении своих обязанностей, миндалевидное тело взаимодействует с гиппокампом и базальными ганглиями.

Вследствие этого взаимодействия, поступающие данные усваиваются на более высоком уровне.

Дистопия миндалин мозжечка — это специфическое опущение мозжечкового миндалевидного тела в крупное затылочное отверстие. Данную патологию могут именовать мальформацией Киари, происходит когда имеет место каудальная дислокация миндалевидного тела правой либо левой части головного мозга. Для болезни характерно пониженное стояние миндалевидного тела.

Подобное стояние миндалин никоим образом не отражается на жизнедеятельности больного и не вызывает беспокойств. У ребенка данную болезнь находят крайне редко, ей больше подвержены взрослые в промежутке от 30 до 40 лет. Диагностируется случайно, при плановых обследованиях либо лечении других проблем.

Подобное состояние возникает из-за врожденных отклонений, когда не совпадают объемы затылочного отверстия и мозга. Эктопия миндалин может иметь другое объяснение и быть вторичной. Такая ситуация вероятна при большом числе травм либо при неправильно взятых люмбальных пункциях.

Симптомы эктопии миндалин мозжечка сложно определить клиническим методом. Но порой вероятно проявления неврологического характера – болевые ощущения в области шеи во время нагрузок либо мышечного напряжения. Боль возникает в виде приступов.

Параллельно возможны болевые ощущения в голове, иногда беспокоят головокружения. Чем больше опущение миндалин мозжечка, тем болезненнее и заметнее признаки.

Если миндалевидные тела опустились и заняли слишком низкое положение, возможно появление сирингомиелии.

Если нет неврологических жалоб, то взрослого либо ребенка могут не лечить. Однако даже если ситуация умеренная, ибо признаки отсутствуют, больных желательно подержать под контролем врача. Важно делать мониторинг показателей, дабы их норма не менялась и болезнь не развивалась.

При незначительных симптомах опущение, или другими словами вклинение миндалин, допускается лечить с помощью консервативных методов. Болевые ощущения устраняются с помощью сосудистых средств, нестероидных препаратов от воспаления, посредством миорелаксантов. Немаловажно будет придерживаться предписанного образа жизни.

Оперативное вмешательство (удаление) — порой самый результативный способ терапии для пациентов, у которых миндалина мозжечковая опустилась ниже допустимого уровня. Тоже самое касается и ситуации, когда патология слишком обширная и миндалины воспалились.

Удалить миндалевидное тело можно посредством увеличения размеров черепной ямки и вклинения в мозговую оболочку.

Когда оперативное вмешательство необходимо:

постоянная головная боль, которая не проходит после приема лекарств;увеличение числа очаговых проявлений, провоцирующих инвалидизацию.

Наилучшим способом диагностирования патологии считают МРТ. Рентген и томография с помощью компьютера не показывают всей картины болезни.

Если в правом либо левом полушарии головного мозга найдена эктопия миндалевидного тела, то не стоит слишком волноваться. Патология не причиняет беспокойства и не нуждается в лечении. Однако такое решение может принять лишь врач.

Как известно, в организме человека находится 6 миндалин. Каждая из них выполняет важную функцию. Выше большого затылочного отверстия находятся миндалины мозжечка, так они располагаются обычно. Эктопия миндалин – это самая распространенная аномалия мозжечка, а именно смещение или расположение миндалин не на месте. Научно такую аномалию принято называть аномалией Арнольда-Киари.

Заболевание характеризуется опущением (одно – или двухстороннее) миндалин мозжечка в позвоночный канал через большое затылочное отверстие.

Важным моментом в таком случае есть то, что какие-либо симптомы появляются лишь к тридцати, а иногда и к сорока годам.

Если эктопия миндалин не сопровождается какими-либо симптомами и обнаруживается случайно в результате других исследований, то нет никакой необходимости её лечить.

Вопрос о медикаментозном лечении или оперативном вмешательстве возникает лишь в том случае, если эктопия проявляет симптомы.

Причины этого заболевания пока медициной не выявлены. Известно лишь, что имеет влияние генетическое наследие. При эктопии миндалин могут наблюдаться следующее неврологические синдромы. Больной мучается

от болей в шеи, особенно при кашле или напряжении, головной болью. В некоторых случаях симптомом болезни является снижение слуха, головокружение, шум в ушах, остановка дыхания во время сна, а также периодические обмороки.

При эктопии миндалин имеется целый ряд возможных нарушений, в зависимости от стадии её развития.

Ранее медицине требовалось больше времени и усилий для диагностики эктопии миндалин, т. к. рентген и компьютерная томография дают не совсем четкую картину. Теперь при помощи МРТ можно получить четкую картинку задней черепной ямки, спинного мозга и т. д. , на которой и будет видно нарушение расположения миндалин мозжечка.

Эктопия миндалины мозжечка: причины, симптомы, терапевтические мероприятия

Миндалины мозжечка – крайне важные анатомо-физиологические образования, отвечающие за ощущение и проявление эмоций. Внешне они напоминают лимфоидную ткань глотки, однако располагаются в глубине головного мозга, а именно – его височной доли. Эти тела мозжечка отвечают за выработку всех сильных эмоций, как, например, страх, злость или удовольствие.

Различные патологии миндалин способны вызвать отклонения в их функциях, отразиться на психоэмоциональном здоровье человека и спровоцировать возникновение ряда заболеваний, к которым, зачастую, относятся:

- синдром повышенной тревожности;

- большое количество возможных фобий;

- аутизм;

- расстройство личности по биполярному типу;

- шизофренические проявления.

Именно поэтому изменение правильного расположения этих телец мозжечка имеет настолько важную роль. То же самое касается случаев пониженного положения миндалин.

Что такое миндалины и где они расположены?

В целом, миндалинами принято считать определенный перечень отдельно локализированных ядер. Их объединение в одну группу было произведено специалистами по причине достаточно близкого расположения. Наиболее часто выделяют следующие ядра:

- Базально-латеральные ядра – связаны с возникновением рефлекторной реакции опасения и анализом сигналов, поступающих от чувствительных рецепторов.

- Медиально-центральный комплекс – является так называемым «выходом» базальных ядер. Данное образование отвечает за эмоциональное возбуждение.

- Медиально-корковый комплекс.

В нормальном состоянии миндалины мозжечка расположены выше линии Чемберлена (небно-затылочной линии). Однако при возникновении определенных патологий они могут опускаться ниже большого затылочного отверстия.

Патологические состояния миндалин

В основном, такое состояние возникает преимущественно у взрослых, в возрасте примерно 30-40 лет. Диагностируют его случайно, во время плановых медицинских осмотров или в процессе лечения других заболеваний. У детей эктопию миндалин диагностируют крайне редко.

Эту патологию принято разделять на два вида: дистопию и аномалию Арнольда-Киари. Что же касается второго варианта, то в этом случае принято различать четыре типа болезни:

- Тип 1 – предполагает расположение миндалин ниже уровня большого затылочного отверстия. Чаще всего его определяют у подростков, а также у взрослых в возрасте до 30 лет. Довольно часто клиническая картина болезни сопровождается скоплением ликвора в центральном канале, в котором находится спинной мозг.

- Тип 2 – относится к внутриутробным аномалиям развития. Здесь картина не очень благоприятна, так как помимо миндалин в БЗО попадает червь мозжечка, часто продолговатого мозга, а также его желудочек. В основном данная проблема бывает вызвана врожденными грыжами, локализующимися в спинном мозге.

- Тип 3 – еще более серьезная аномалия. В этом случае ниже большого затылочного отверстия располагаются не только миндалины, но и полностью весь мозжечок вместе с продолговатым мозгом. Эти анатомо-физиологические образования полностью меняют свое расположение и занимают затылочный и шейный отдел.

- Тип 4 – наблюдается недоразвитость мозжечковых тканей. Смещение в этом случае не возникает. Однако зачастую имеется гидроцефалия, а также киста врожденного характера, располагающаяся в черепной ямке.

Причины эктопии миндалин мозжечка

Причины дистопии миндалин мозжечка до сих пор не известны и полностью не изучены. Что же касается аномалии Арнольда-Киари, то ее причины следующие:

- чрезмерное употребление, во время беременности, различных лекарственных средств;

- курение, а также употребление алкоголя и наркотиков на этом же этапе;

- частые вирусные и простудные заболевания (в особенности краснуха).

Что же касается аномалий развития плода, то здесь принято выделять:

- уменьшение размеров задней черепной ямки;

- увеличение БЗО.

К приобретенным проблемам, способствующим дистопии, относятся:

- черепно-мозговые травмы ребенка, полученные во время прохождения родовых путей;

- гидродинамический удар спинномозговой жидкости по стенкам центрального канала спинного мозга.

Симптомы

Необходимо отметить тот факт, что наиболее часто встречается патология именно первого типа. Зачастую она сопровождается появлением ликворно-гипертензивного синдрома, а также нарушением нормальных функций нервных окончаний внутри черепной коробки. Сила возможных нарушений зависит от стадии патологического процесса.

В целом же, ликворно-гипертензивный синдром сопровождается частыми болями в области затылка, также больной мучается от болей в шее. Есть тенденция к усилению симптома в процессе чихания, сильного кашля и общего напряжения шейной мускулатуры. Возможно появление рвоты, никак не связанной с приемом пищи и, соответственно, не приносящей облегчения.

Возможно большое количество других проявлений:

- повышение мышечного тонуса шеи;

- нарушение нормальной речи;

- существенное снижение остроты зрения и слуха;

- трудности при глотании;

- приступы сильного головокружения;

- кратковременная потеря сознания;

- все резкие движения сопровождаются скачками артериального давления;

- атрофия мышцы языка;

- снижение тембра голоса и его сиплость;

- отклонения дыхательной функции;

- проблемы с тактильной чувствительностью и онемение различных участков тела;

- сильное ослабление мускулатуры конечностей.

Диагностические методы

Для диагностики данного заболевания зачастую применяют неврологический осмотр, полный сбор анамнеза, а также различные инструментальные обследования.

Неврологический осмотр заключается в выявлении таких нарушений: шаткости походки, снижения чувствительности, затрудненного глотания и ритмичных колебаний белков глаз при попытке движения в ту или иную сторону (нистагм).

При сборе анамнеза узнают, когда у пациента возникли боли головы и шеи, потеря тактильной и температурной чувствительности, с выполнением тех или иных движений. Также уточняют наличие родовых травм головы и шеи.

Зачастую лечащий врач дает направление на МРТ.

Терапевтические мероприятия

Лечение эктопии мозжечковых миндалин может проводиться консервативным и хирургическим путем.

В первом случае занимаются снятием неприятных и болезненных симптомов. С этой целью применяют нестероидные анальгетики, препараты противовоспалительного действия, а также миорелаксанты. При возникновении воспалительного процесса возможно применение антибактериальных препаратов.

При хирургическом воздействии на проблему проводят устранение всех факторов, которые вызывают сдавление головного мозга. Также в качестве вспомогательной методики проводят отвод цереброспинальной жидкости. Данная процедура позволяет снизить внутричерепное давление и облегчить клинические проявления заболевания.

Эктопия миндалины мозжечка: причины, симптомы, диагностика, терапевтические мероприятия

Одной из основных функций головного мозга является обеспечение выживания организма даже в предельно экстремальных условиях. Благодаря его особому строению значимые для выживания происшествия фиксируются в памяти посредством выраженной эмоции.

Это эмоциональное переживание запускает механизм запоминания вызвавшего её события и, в случае его повторения, максимально быстрой мобилизации защитных структур. За весь этот процесс ответственна небольшая нейронная структура в области мозжечка.

Понятие миндалины, их местонахождение и функции

Миндалина мозжечка представляет собой систему специализированных нервных клеток миндалевидной формы, находящуюся в боковой височной доле мозга. Как составная часть лимбической структуры, отвечает за осуществление разного рода психических процессов:

- смена периода сна на бодрствование;

- чувство страха;

- некоторые формы эмоций;

- поступление в кровь разного рода гормонов;

- процессы сохранения информации, т.е. память.

Эти мозжечковые тела дают человеку способность быстрого запоминания и длительного сохранения в памяти эмоциональных реакций на всевозможные изменения в окружающем мире, а также возможность бессознательного обучения. Кроме того, объем мозжечковой миндалины напрямую зависит от уровня агрессивности поведения.

Патологии мозжечковых миндалин

Поражения миндалин мозжечка имеют место при довольно широком спектре различных заболеваний. Исходя из современных данных МКБ-10 поражение структур мозжечка возможно при следующих патологиях:

- Новообразования. Чаще встречаются медуллобластомы (развиваются из эмбриональных клеток в области задней ямки черепа), астроцитомы (новообразование, возникающее из астроцитов нейроглии) и гемангиобластомы (злокачественная опухоль неясного гистологического происхождения);

- Абсцессы. Бывают контактными (как правило отогенного происхождения, то есть занесенные из области среднего уха) и метастатическими (развиваются реже вследствие очагов гнойной инфекции в отдалённых локациях организма);

- Наследственные болезни. Мозжечковая атаксия Пьера-Мари, оливопонтоцеребеллярные атрофии (спорадическая форма, Дежерина-Тома);

- Алкогольная мозжечковая дегенерация. Возникает вследствие острой алкогольной интоксикации и при изменениях электролитного баланса из-за хронического алкоголизма;

- Рассеянный склероз. Гистологически выражается в диффузных мелкоточечных очагах в веществе нервной системы;

- Нарушения мозгового кровообращения (инсульт). Протекают по типу ишемии или геморрагии;

- Травмы черепа и головного мозга. Повреждения мозжечка чаще характеризуются синдромом дислокации;

- Врожденные и приобретенные недостатки развития. Состоят из тотальной (полной) и субтотальной (частичной) агенезии (врожденного отсутствия) а также гипоплазии (недоразвития).

Эктопия миндалины мозжечка содержит в себе изменение в формировании мозжечка, включающее смещение, неправильную локализацию и пролабирование миндалины мозжечка. В научных кругах именуется как синдром Арнольда-Киари, а также дистопия миндалин мозжечка.

Причины эктопии миндалин

Точная информация о механизмах возникновения данного порока наукой пока не раскрыта. Отмечено, что частота случаев аномалии коррелирует со следующими воздействиями на организм беременной женщины:

- неправильное назначение или самостоятельный прием лекарственных препаратов в процессе беременности;

- табакокурение, употребление алкоголя;

- частые случаи вирусных простудных заболеваний, коревая краснуха.

- Вероятные причины эктопии миндалин делят на врожденные и приобретенные:

- Врожденные:

- изменения в процессе формирования скелета черепной коробки;

- уменьшение объема задней ямки черепа;

- расширение затылочного отверстия.

Приобретенные:

- травмы головного мозга при рождении;

- гидродинамический удар спинномозговой жидкости при затруднении её прохождения между полостями нервной системы.

Симптомы заболевания

Опущение миндалины мозжечка в большое затылочное отверстие иногда не проявляется клинически и регистрируется случайным образом в процессе томографии. Чаще манифестация болезни возникает в детстве.

Клиника аномалии характеризуется постепенным нарастанием симптомов, их выраженность находится в непосредственной зависимости от степени эктопии миндалин.

Больные с краниовертебральными нарушениями обладают дизрафическим статусом: укороченная шея, сниженная линия волосяного покрова на затылке, асимметричное лицо и грудная клетка, «готическое» нёбо, искривление позвоночника, воронковидная грудь, плоскостопие и др.

По классификации медиков, исходя из присутствия тех или иных симптомокомплексов выделяют следующие синдромы:

- Гипертензионно-гидроцефальный синдром свидетельствует о повышенном внутричерепном давлении и характеризуется приступообразными болями в затылке. Отмечается усиление болей при таких процессах, как чихание, кашлевой рефлекс, движения мышц шеи. Также характерны приступы головокружения, рвота.

- Пирамидный синдром представлен тетра-, пара- или гемипарезом, стойким изменением чувствительности и движений в конечностях.

- Бульбарный синдром проявляется нарушениями в функционировании черепно-мозговых нервов – языкоглоточного, блуждающего, подъязычного. Возникают дисфункции глотательного рефлекса и произношения звуков, отклонение языка в сторону.

- Симптомы интрамедуллярного поражения появляются следствием гидро- и сирингомиелии. Специфичен кифосколиоз, связанный с поражением медиальных ядер, парезом аксиальных мышц и изменениями в питании тканей.

Нередко определяются корешковые синдромы, нарушения трофики трапециевидных мышц.

Методы диагностики

При подозрении на низкое расположение миндалин невролог обращает внимание на следующие клинические симптомы болезни:

- При неврологическом осмотре: нарушения походки, нистагм (частые неконтролируемые движения глаз), нарушения чувствительности, глотательного рефлекса;

- В процессе уточнения анамнеза болезни и жизни:

- давность возникновения болевого синдрома, парестезии, нарушения чувствительности – с момента рождения, детского возраста или позднее;

- перенесенные черепно-мозговые травмы и повреждения в области затылка.

Решающее значение в установлении диагноза имеют следующие методы диагностики:

- Магнитно-резонансная томография. Определяется увеличенный объем желудочков мозга, IV желудочек смещен книзу. Мезэнцефалон удлинен и внедрен в мозжечок.

- Определенную диагностическую значимость для узких специалистов имеют ориентировочные рентгенометрические показатели (линия Чемберлена, Мак-Грегора, Мак-Рея и т.д.).

- УЗИ. Используется ультразвуковое обследование головного мозга, при котором можно рассмотреть уменьшение или визуальное отсутствие большой цистерны мозга, деформация и смещение мозжечка.

Терапевтические мероприятия

В случае бессимптомного течения заболевания и отсутствия изменений со стороны нервной и других систем лечения не требуется, но больные всё же нуждаются в регулярном диспансерном наблюдении у невролога.

Если аномалия выражается жалобами на боли без нарушения функций внутренних систем и органов, проводится медикаментозная терапия, состоящая из назначения обезболивающих и противовоспалительных средств, а также медикаментов с миорелаксирующим действием.

Если заболевание сопровождается нарушениями в функционировании нервной системы (нарушения чувствительных и двигательных функций, и т.д.) или если болевые ощущения пациента не купируются в ходе консервативной терапии, может быть рекомендована операция. Хирургическое вмешательство заключается в ликвидации причин сдавливания и восстановлении циркуляции ликвора.

Что для организма означает низкое расположение миндалин мозжечка?

Опущение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие или кагал спинного мозга называют дистопией. А иногда эта патология называется аномалией Киари.

Как правило, такое заболевание не влечет за собой значительных расстройств или явных симптомов и не имеет причин для беспокойства больного. Часто эта патология проявляется после достижения 30 – 40-летнего возраста.

Обнаруживается обычно при обследованиях по другим причинам. Потому об этом заболевании следует знать, чтобы оно не оказалось неожиданностью для больного.

Для того, чтобы понять, что такое низкое расположение миндалин мозжечка, необходимо четко знать клинические симптомы и как обнаруживается патология. А поскольку это состояние сопровождается частыми головными болями, нужно сначала установить их причину, а потом уже заниматься лечением. Такое заболевание выявляется при МРТ.

Причины появления

Дистопия мозжечка, как правило, является врожденной патологией. Она возникает при смещении какого-либо органа в эмбриональный период. Вторичной она бывает лишь при проведении частых пункций или при люмбальных травмах. Иных причин появления данного заболевания не выявлено.

Миндалины мозжечка очень сходны с теми, которые находятся в гортани. В нормальном положении они располагаются выше БЗО черепа. А отклонения в их развитии и положении могут повлечь за собой не только дистопию. Чаще всего встречается опущение миндалин мозжечка ниже уровня черепа.

До сих пор заболевание Киари является патологией, о причинах возникновения которого неврологи не пришли к одному мнению. Некоторые придерживаются мнения, что эта аномалия возникает при уменьшении габаритов ямки позади черепного выходного отверстия к спинному мозговому каналу.

Это нередко приводит к таким последствиям в процессе роста тканей, которые расположены в коробке. Они выходят в затылочный выходной канал. Иные специалисты полагают, что заболевание начинает развиваться по причине увеличения объемов мозговых тканей головы.

В этом случае мозг начинает выталкивать через заднюю черепную ямку в затылочное черепное отверстие мозжечок и его миндалины.

Вызывает такое прогрессирование выраженной аномалии и ее переход в «клинику», как гидроцефалия. При этом увеличиваются общие размеры мозга, особенно мозжечковые ткани. Патологию Киари вместе с недоразвитым связочным аппаратом мозга сопровождает дисплазия тканей кости. Потому любая черепно-мозговая травма нередко приводит к усилению снижения уровня нахождения миндалин и мозжечка.

Типы аномалий

Есть такие виды аномальных отклонений – дистопия и аномалия Киари.

В свою очередь, заболевание Киари разделяют на четыре различных типа:

- Тип I отличается расположением миндалин ниже уровня большого затылочного отверстия. Определяется такая патология, как правило, у подростков и у взрослых. Часто ее сопровождает скопление спинальной ликворной жидкости в центральном канале, где расположен спинной мозг пациента.

- Тип II характеризуется проявлением сразу после появления на свет. Кроме того, помимо миндалин, при втором типе патологии в отверстие затылочной части выходят червь мозжечка с частью продолговатого мозга и желудочек. Второй тип аномалии много чаще сопровождает гидромиелия, чем при патологии, описанной в первом случае. В большей части случаев такое патологическое отклонение связано с врожденными грыжами, образованными в различных отделах спинного мозга.

- III тип отличают опустившиеся сквозь отверстие не только миндалины, а и мозжечок вместе с тканями продолговатого мозга. Они размещаются в шейном и затылочном отделах.

- Тип IV представляет собой недоразвитие тканей мозжечка. Эта патология не сопровождается смещением их в каудальном направлении. Но при этом аномалию чаще всего сопровождает врожденная киста, располагающаяся в черепной ямке, и гидроцефалия.

II и III типы часто проявляются в сочетании с явлениями дисплазии нервной системы, например, с гетеротопией мозговых тканей коры, кистами отверстия и пр.

Симптомы

Самой распространенной среди аномалий является патология первого вида. При ней нередко возможно проявление ликворно-гипертензионного синдрома, а также церебелло-бульбарное и сирингомиелическое явления, нарушения работы нервных окончаний внутри черепа.

Ликворно-гипертензионный синдром – это боли в затылке и шейных мышцах, которые усиливаются во время чихания, кашля или напряжения шейных мышечных тканей.

Часто боли сопровождаются рвотой, не связанной с приемами еды.

Многие симптомы патологии проявляются в зависимости от того, в каком положении располагаются миндалины мозжечка относительно отверстия, которое находится в затылочной ямке черепа. Наблюдается также:

- повышенный тонус мышц шейного отдела;

- нарушения речевых функций;

- ухудшение работы органов зрения и слуха;

- отклонения при глотании;

- частые головокружения, сопровождаемые шумом в голове;

- ощущение вращения окружающей обстановки;

- непродолжительные обмороки;

- перепады давления при резких движениях;

- атрофия языка;

- сиплость голоса;

- нарушения дыхания и чувствительности разных частей тела;

- приступы онемения;

- нарушения в тазовых органах;

- ослабление мышц конечностей.

Аномалия II и III типов имеет похожие симптомы, заметные уже с первых мгновений после рождения малыша. Второй тип сопровождает шумное дыхание, а также неожиданные приступы остановки дыхания, нейропарез гортанных тканей. Наблюдаются также отклонения процесса глотания.

Признаки дистопии редко бывают очевидными. Но все же возможны неврологические проявления:

- приступы «стреляющих» болей в шейных мышцах при усилении напряжения или кашле;

- частые боли в области головы;

- приступы головокружений и обмороки.

Если опущение миндалин сильное, иногда наблюдается расширение канала, связывающего головной и спинной мозг, а также образовываются полости вокруг канала.

Диагностические методы

Основным современным методом диагностирования дистопии является МРТ. В этом случае ни КТ, ни рентгеновские исследования не дают полной картины патологии.

Читайте также: Воспаление лимфоузлов при простуде: симптомы и лечение

Для диагностирования синдрома Киари не подойдут никакие стандартные методы типа ЭЭГ, ЭхоЭГ или РЭГ, потому как они не позволяют точно поставить диагноз. Осмотр невролога тоже не определит аномалию. Все эти методы могут показать подозрение только на повышенное давление внутри черепной коробки.

Рентгенографию черепа также не стоит делать, поскольку она показывает лишь аномалии костных тканей, которые могут сопровождать патологию. Потому до введения в диагностическую практику томографии диагностировать эту болезнь было проблематично.

Современные же способы диагностирования позволяют точно определить патологию.

В случае качественной визуализации костных тканей вертебрального перехода такие методы, как МСКТ или КТ, не дают достаточно точной картины. Единственным достоверным способом диагностирования аномалии Киари на сегодня является только МРТ.

Поскольку проведение исследования этим методом требует неподвижности больного, маленьких детей погружают в искусственный сон с помощью лекарств. Проводится также МРТ спинного мозга. Она направлена на диагностику любых аномальных отклонений в работе нервной системы.

Лечение

Консервативные методы лечения возможны лишь при очень незначительных отклонениях. Все зависит от того, каково состояние больного на момент обращения к врачу. В этом случае лечение направлено на снятие болезненных симптомов нестероидными лекарствами или миорелаксантами. Необходима также коррекция режима.

Единственным эффективным методом лечения при обширных отклонениях является хирургическое вмешательство, которое заключается в расширении ямки черепа и пластики твердых мозговых тканей оболочки.

Показаниями для оперативного лечения являются:

- изнуряющие головные боли, которые не снимаются препаратами.

- нарастание мозговых проявлений, приводящее к инвалидности.

Если аномальное отклонение протекает без каких-то ощутимых признаков, лечения не требуется. В случаях возникновения болезненных ощущений в районе шеи и затылка проводится консервативная терапия, при которой используют анальгетики и асептические лекарственные вещества, а также миорелаксанты.

При сопровождении аномалии Киари нарушениями неврологических функций или когда консервативный курс терапии не дает результатов, назначается хирургическая операция.

Часто при лечебных курсах синдрома Киари используется метод краниовертебральной декомпрессии. Операция подразумевает расширение отверстия затылочной части за счет удаления части костной ткани, отсечения мозжечковых миндалин и части двух позвонков шеи.

Благодаря этому, нормализуется оборот цереброспинальной жидкости в мозговых тканях в результате выполнения заплаты из аллотрансплантата или искусственного материала. Иногда синдром Киари лечат с помощью шунтирования, которое позволяет дренировать цереброспинальную жидкость из центрального канала.

Посредством хирургической операции можно отвести цереброспинальную жидкость в сосуды органов груди или брюшины.

Прогноз

Аномалия Киари первого типа может протекать бессимптомно всю жизнь. И третий тип патологии почти всегда приводит к смертельному исходу, если не осуществить своевременное лечение.

В случае появления неврологических признаков заболевания первого или последнего типов очень важно своевременно проведенное хирургическое лечение, потому как появившийся недостаток неврологических функций будет плохо восстанавливаться, даже если успешно провести манипуляции.

По разным данным, результативность хирургической операции отмечается примерно в половине эпизодов.

Аномалия Арнольда-Киари — что это, причины, симптомы, лечение

Аномалия Арнольда-Киари — это отклонение в развитии. И конкретно отклонение касается связки головного и спинного мозга. Головной мозг переходит в спинной на уровне большого затылочного отверстия. Четкой границы перехода нет.

Однако расположение ствола мозга относительно костей черепа и шейного отдела позвоночника по разным причинам может меняться. Это несовпадение приводит к сжатию спинного мозга в районе шейного отдела. Нормальная циркуляция спинномозговой жидкости нарушается.

Эта ситуация еще называется мальформация. Название происходит от латинских malus (что означает плохой) и formation (образование). Проще говоря возникает аномалия развития, за которой стоят изменение строения и функций.

В данном случае имеет место мальформация Арнольда-Киари в месте перехода черепа в позвоночник, то есть мальформация головного мозга.

Описали эту патологию австрийский патологоанатом Ханс Киари (в 1891 году) и немецкий патологоанатом Юлиус Арнольд (в 1894 году). Отсюда и сложное название.

Статистика указывает на то, что частота заболевания не такая уж и редкая — до 8.4 заболевших на 100 тысяч населения. Дополнительно к аномалии (до 80% случаев) выявляется сирингомиелия (образование кист в ткани спинного мозга).

Аномалия Арнольда-Киари — что это

Справочно. Аномалия Арнольда-Киари — это нарушение развития, которое приводит к опущению мозжечковых миндалин ниже анатомического уровня и к ущемлению продолговатого мозга.

Нормой считается расположение миндалин мозжечка выше большого затылочного отверстия. В процессе мальформации они могут сместиться даже до уровня второго шейного позвонка. При таком смещении усиливается блокировка тока спинномозговой жидкости.

Не всегда удается распознать это заболевание сразу, а затем происходит его резкая манифестация. Проявление патологии происходит к 25 — 40 годам.

При обнаружении характерных для аномалии симптомов необходимо обратиться к врачу, в противном случае риск развития инфаркта спинного мозга значительно возрастает.

Поскольку речь идет об отклонении от нормального развития организма, заболевание часто называют мальформация Арнольда-Киари.

Особенности мальформации

Справочно. Задний отдел мозга перемещается к большому затылочному отверстию (БЗО), когда у черепной ямки оказываются слишком малые размеры. В итоге формируется порок, возникают нарушения циркуляции ликвора.

Кости черепа не позволяют БЗО менять свой диаметр, поэтому при любых смещениях мозговых структур ущемляются близлежащие ткани. Последствия такого явления могут носить для пациента фатальный характер.

Продолговатый мозг отвечает за работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма. Его сдавливание приводит не только к неврологическому дефициту, но может давать более опасные последствия, вплоть до смерти больного.

Смещение правого и левого полушарий мозжечка останавливает движение ликвора, что провоцирует гидроцефалию. Водянка повышает риск осложнений тех расстройств, которые уже имеются у пациента.

Процент пациентов с врожденной формой аномалии Киари невелик.

Справочно. Последние данные говорят о приобретенном характере. Дистопия миндалин мозжечка обусловлена быстрым ростом тканей при медленно протекающих изменениях в строении черепа. В медицине также известна под названием эктопия миндалин мозжечка.

Синдром Арнольда-Киари без проявления симптоматики может случайно обнаружиться во время проведения МРТ.

Причины развития аномалии

Мнения медиков о причинах появления аномалии расходятся. Есть несколько теорий, объясняющих то, каким образом развивается порок.

Неврологи выделяют две патологии, приводящие к формированию мальформации Киари (Chiari malformation):

- Развитие плода в утробе матери может пойти с нарушением — черепная ямка окажется меньше анатомической нормы, отделы мозга приобретут обычные параметры.

- Размеры отделов увеличены, при этом параметры задней черепной ямки и БЗО отвечают нормам. Увеличивающийся мозг устремляется к отверстию.

Аневризма головного мозга — что это такое и можно ли избежать операции

Справочно. Возникновению заболевания могут предшествовать различные родовые травмы, гидроцефалия, сильные повреждения головы у взрослого человека.

Типы аномалии

Рассматриваются четыре типа. Классификация производится с ориентацией на определенные основания.

Существенными признаками оказываются следующие изменения: те, что произошли в головном мозге на структурном уровне, те, что говорят о недоразвитости черепной коробки.

Аномалия Арнольда-Киари 1 типа отличается сдвигом мозжечковых миндалин, сопровождается нарушением циркуляции ликвора.

Последний заполняет узкий канал спинного мозга, вызывая гидромиелию. Указанный тип аномалии носит благоприятный прогноз. Он часто диагностируется у подростковой и взрослой групп населения.

Аномалия Арнольда-Киари 2 типа проявляет себя у новорожденных детей. Здесь наблюдается еще большее смещение отделов. Помимо мальформации, у грудничков диагностируется спинномозговая грыжа, обнаруживается аномальное развитие позвоночного столба.

В области затылка происходит выпячивание мозгового вещества через мягкую оболочку, мозжечок оказывается там же. Такова картина аномалии Арнольда-Киари 3 типа.

Внимание. Аномалия Арнольда-Киари 4 типа дает о себе знать тем, что мозжечок новорожденного оказывается недоразвитым, не занимает должного анатомического положения. Такая патология делает младенца неприспособленным к жизни, летальный исход неизбежен.

Степени тяжести

Сколько живут с аномалией Арнольда-Киари 1-й степени? Такой вопрос часто задают люди, услышавшие свой диагноз. Такая степень тяжести является самой невысокой, клинические проявления могут не отмечаться.

Спровоцировать возникновение симптомов могут черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника в верхней его части. Также запустить процесс может развившаяся нейроинфекция.

Аномалии 2 и 3-й степени уже сопровождаются патологическими изменениями в нервной ткани. У больного часто обнаруживают:

- смещение мозгового вещества;

- кисты проводящих ликвор путей;

- недоразвитость некоторых извилин мозга;

- гипоплазию подкорковых узлов.

Аномалия Арнольда-Киари — симптомы

Говоря о симптомах аномалии, надо, прежде всего, различать вариационные ее типы. Первый тип мальформации сопровождается несколькими синдромами, среди которых: гипертензионный, церебеллярный, сирингомиелический, бульбарный и т.д.

Гипертензионный синдром представляет собой повышение давления внутри черепа (ВЧД). Характерными симптомами будут интенсивные затылочные боли, тошнота, рвота, ригидность шейных мышц.

Церебеллярный синдром характеризуется речевыми расстройствами, нарушениями двигательной функции. При этом отсутствует четкость движений, затруднена мелкая моторика.

Сирингомиелический синдром проявляется потерей чувствительности в конечностях. Больной может получить случайный ожог, не заметив этого сразу. При обследовании обнаруживаются кисты спинного мозга.

Другие типы аномалии сопровождаются более тяжелой симптоматикой.

Справочно. У новорожденных страдает дыхание, возможна его остановка, отмечаются нарушения в глотании. Ребенок не может полноценно питаться. Посинение кожных покровов, гипертонус мышц, нистагм — вот основные проявления аномалии этих типов.

Возможные осложнения

Мальформация в некоторых случаях провоцирует достаточно опасные осложнения и может привести многих пациентов к инвалидности. Часто отмечаются увеличение ВЧД, дыхательные расстройства, апноэ, на фоне мальформации развиваются инфекционные заболевания легких и мочеполовой системы.

Справочно. Тяжело протекающая патология может стать причиной наступления комы, остановки в работе сердца, в итоге, быстрой смерти.

В запущенных случаях реанимация позволяет лишь поддерживать жизненно важные функции, сдавленный мозг восстановить практически невозможно.

Постановка диагноза

Осмотр невролога, сбор анамнеза представляют собой часть диагностики — они необходимы, но недостаточны.

Справочно. МРТ сегодня считается единственно достоверным методом, позволяющим провести точную диагностику и своевременно распознать синдром Арнольда-Киари.

Процедура предполагает полное обездвиживание пациента, чего легко добиться от взрослого человека. Трудности возникают, когда пациентами являются маленькие дети. В этом случае необходимо применение общего наркоза.

Варианты лечения

После постановки диагноза лечение больного осуществляет нейрохирург или невролог. В исключительных случаях устранение аномалии возможно лишь путем проведения операции.

Если единственный симптом болезни — головная боль, то врачи ограничиваются медикаментозной терапией. Специалисты подбирают препараты:

- устраняющие воспаление (Найз, Ибупрофен, Диклофенак);

- анальгетики (Кеторол);

- спазмолитики (Мидокалм).

Справочно. Показанием к операции является сильное сдавливание отделов мозга, явно выраженные неврологические расстройства, если положительный эффект от приема лекарственных препаратов не наблюдается.

Оперативное вмешательство

Благодаря хирургическому вмешательству можно устранить чрезмерное давление на нервную ткань и привести в норму движение ликвора. Одной из проводимых операций является краниовертебральная декомпрессия, направленная на увеличение размеров задней черепной ямки.

Внимание. Декомпрессия относится к классу травматичных и рискованных операций. Согласно статистике, она приводит к осложнениям у каждого десятого пациента.

В наиболее острых случаях требуется немедленная госпитализация больного и проведение всего спектра терапевтических, профилактических и коррекционных процедур.

Прогноз выживаемости

Продолжительность жизни зависит от типа аномалии и степени ее тяжести. Первый тип позволяет сделать благоприятный прогноз, поскольку симптоматика либо вовсе отсутствует, либо возникает после получения травм головы.

Если никаких проявлений болезни нет, то продолжительность жизни больных такая же, как и у здоровых людей.

Для пациентов со вторым типом аномалии прогноз хуже, она переносится тяжелее.

Иногда борьба с очаговой неврологической симптоматикой не приносит плодов даже при активном лечении медикаментами. В таком случае требуется хирургическое вмешательство, чтобы впоследствии изменения по неврологической части были менее выраженными.

Справочно. Третий и четвертый типы мальформации являются самыми тяжелыми для пациентов, прогноз зачастую неблагоприятен.

Заболевание затрагивает важные структуры мозга, у больного отмечаются пороки внутренних органов. Часто функции ствола мозга страдают настолько, что нарушения оказываются несовместимыми с жизнью.

Эктопия миндалин мозжечка: лечение умеренной формы, мр картина и признаки Ссылка на основную публикацию